مفهوم “حكومة القضاة” بين المُعطى العلمي والخطاب الشَّعبوي ؟ !

يثار في النقاش العمومي المغربي، بين الفينة والأخرى، مفهوم “حكومة القضاة” كتوصيف لمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة في النقاشات المرتبطة بالعدالة ووسائلها المتجلية، أساسا، في مشاريع القوانين التي سيتولى القضاء تطبيقها بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية. وغالبا ما تستعمل إلى جانب هذا المفهوم مصطلحات أخرى تدل على نفس المعنى، من قبيل “دولة القضاة” أو “حزب القضاة”.

وقمين بنا أن نوضح، منذ البداية، أن هذا المفهوم لا علاقة له بمفهوم “دولة القضاء” المبنية على سيادة القانون بحكم القضاء الذي يبسط رقابته على جميع مكونات المجتمع في إطار تطبيقه للقانون وحمايته لحقوق وحريات الأفراد والجماعات، فالبون بينهما شاسع والفرق كبير.

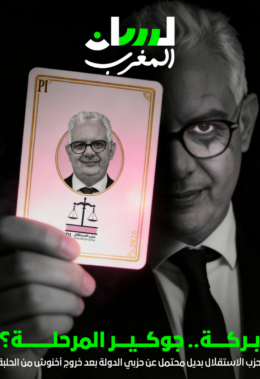

بدأ استعمال مفهوم “حكومة القضاة” في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية مباشرة بعد تأسيس “نادي قضاة المغرب”، كأول جمعية مهنية أُنشئت تفعيلا للفصل 111 من الدستور، وذلك كرد فعل على ما اجترحته من مواقف ترافعية جريئة دفاعا عن استقلال القضاء وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، خاصة إبان إعداد القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وكان الهدف من هذا الاستعمال، في الغالب، تقليل شأن هذه المواقف وتحجيم تأثيرها.

من هنا، وبغية التحقق مما إذا كان ذاك التوصيف صحيحا أم لا، فليس هناك بدٌّ من بحث المحددات العلمية لهذا المفهوم، ووضع المشاركة المذكورة للجمعيات المهنية على مِبْضَع التشريح العلمي في ضوئه. ولعل أولى خطوات ذلك، هي محاولة استكشاف ما يحوم حوله من معطيات تاريخية لا محيد عنها لفهم كنهه وإدراك مضمونه، لا سيما وأنه مفهوم مقتبس من ثقافات ونظم قانونية أخرى كان لها سبق إثارته.

وترتيبا على ذلك، يمكن إرجاع ظهور مفهوم “حكومة القضاة” إلى سياقات تاريخية متعددة ومتفاوتة أثير فيها بشكل لافت في إطار تنزيل مبدأ فصل السلط وما صاحبه من تدافع بين مختلف الفرقاء في ترسيم حدوده العملية، ويمكن تلخيصها في خمس محطات رئيسية:

الأولى: وتتمثل في الثورة الفرنسية لسنة 1789، حيث أثير من طرف منظري أدبياتها كرد فعل عما كان عليه القضاء قبلها؛ إذ كان القاضي، في ظلها، يشرع ويقضي وينفذ في نفس الآن، فكانت تجتمع بيده كل السلط داخل الدولة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولم يكن سوى أداة يستغلها الحاكم السياسي لا غير.

الثانية: وتتجلى في بداية القرن 19، وبالتحديد سنة 1803 كما أرَّخ لذلك الفقيه الفرنسي Edouard Lambert في كتابه: “حكومة القضاة والكفاح ضد التشريعات الاجتماعية في الولايات المتحدة”، حيث أثير بمناسبة إصدار قاضي المحكمة الدستورية الأمريكية العليا Marbury Madison قانونا أجاز فيه لهذه المحكمة إلغاء القوانين التي ترى أنها مخالفة للدستور على نحو جعل الرئيس الأمريكي Thomas Jefferson يدخل معها في صراع كبير، معتبرا قرارها فاقد للشرعية القانونية، وفيه توسع غير مبرر في صلاحيات القضاء.

الثالثة: وتتبدى في سنة 1987، حيث أثير بمناسبة إصدار المحكمة الدستورية بإيرلندا قرارا ألزم الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار يخص إجراء تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي إلا بعد عرضه على استفتاء شعبي، ما أثار جدلا واسعا وقتئذ.

الرابعة: وتتأدى في بداية تسعينات القرن الماضي عندما توسع نفوذ المافيا بإيطاليا، حيث أثير بمناسبة دخول القضاء في صراع مع الحكومة من أجل مواجهة الفساد في إطار ما سمي إينئذ بحملة “الأيادي النظيفة”، وكَشَفَ عن تورط العديد من القيادات السياسية في قضايا رشوة لها علاقة بأنشطة المافيا المذكورة.

الخامسة: وتتجسد في سنة 2012، حيث أثير بمناسبة إصدار المحكمة العليا بألمانيا قرارا يلزم الحكومة بإبطاء الإنقاذ الاقتصادي في البلدان المثقلة بالديون قدر الإمكان، سواء في منطقة اليورو أو غيرها من الدول، إلى أن يتم تطبيق إصلاح نظام المالية العامة في الدول المعنية.

وتأسيسا على حيثيات هذه المحطات، تبلورت المعايير العلمية المُحَدِّدة لمفهوم “حكومة القضاة”، وهي كما يلي:

أولها: أن يمارس القضاء سلطة التشريع مباشرة عن طريق إصدار قوانين تصبح موضوع تطبيق من قبله.

ثانيها: أن يقوم القضاء بإلغاء قوانين نافذة صادرة عن السلطة التشريعية بواسطة قواعد قانونية أخرى ولو اتخذت شكل قواعد قضائية.

ثالثها: أن يلغي القضاء سياسات عمومية للحكومة عبر قرارات ذات حمولة سياسية واضحة.

وقد تأثر مشرع القانون الجنائي المغربي لسنة 1962 بالنقاش الذي دار رحاه بفرنسا في تلك المرحلة حول مفهوم “حكومة القضاة”، واستحضر المعايير المحددة له في تجريمه لأنماط السلوك المنصوص عليها في الفصل 237 منه، حيث أضفى الصفة الجرمية على تدخل أحد رجال القضاء في أعمال السلطة التشريعية بإصدار نظم تشتمل على نصوص تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر، وكذلك التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإما بمنع تنفيذ أوامر الإدارة.

ولا يخفى على ذي رجاحةِ عقلٍ أن قيام هذه الجرائم لا يتم إلا عبر توفر وسيلتين اثنتين: أولاهما، إصدار القاضي لنظم تشريعية أو إدارية. ثانيهما، توقيفه تنفيذَ تشريعٍ أو أوامر إدارية قائمة.

وإذا أصبح هذا معلوما، وبعيدا عما يناب القضاء الدستوري من اختصاصات في مجال الرقابة الدستورية على القوانين وفق شروط دقيقة ومضبوطة، فلا مندوحة من إثارة التساؤل التالي: هل تنطبق المعايير المحددة لمفهوم “حكومة القضاة” على مشاركة الجمعيات المهنية للقضاة في النقاش العمومي حول العدالة ووسائلها حتى نصفها به ؟

جوابا عن هذا التساؤل، نجزم بعدم انطباق تلك المعايير على المشاركة الجمعوية المذكورة، وبالتالي عدم صحة توصيفها بذلك المفهوم بأي حال من الأحوال. وبيان ذلك من عدة وجوه:

أولها: أن الجمعيات المهنية للقضاة لا تمثل السلطة القضائية، وإنما هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني بمفهومه المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، إذ إن السلطة القضائية لا يمثلها إلا القضاة الذين يزاولون مهامهم القضائية فعليا بالمحاكم، عملا بمقتضيات المادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ثانيها: أن هذه الجمعيات، ولما كانت مندرجة ضمن مفهوم المجتمع المدني، فإن من حقها أن تساهم، في إطار الديمقراطية التشاركية، شأنها شأن أي فاعل مدني آخر، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، طالما أنها مهتمة بقضايا الشأن العام القضائي، وذلك تطبيقا للفصل 12 المذكور أعلاه.

ثالثها: أن حدود مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة، حسب الفصل 12 ذاته، تتوقف عند إبداء الرأي في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات العمومية، ولا تتعداه إلى إصدار أي تشريع أو إلغائه أو إصدار نظم إدارية أو منع تنفيذ أي برنامج من البرامج التي تصدرها الحكومة في إطار وضعها للسياسات العمومية، بل يستحيل تصور ذلك، عقلا وواقعا، لعدم توفرها على أي سلطة في اتخاذ القرار.

رابعها: أن من صميم اختصاصات الجمعيات المهنية للقضاة، حسب المقرر في مختلف المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بوسائل العدالة المتجلية في مشاريع القوانين التي من شأنها التأثير على هذا الاستقلال وتلك الحقوق، وهو ما يتبدى من خلال عدة صكوك، منها الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1998، الذي نص على ما يلي: “7-1- الجمعيات المهنية المؤسسة من قبل القضاة، والتي يمكنهم الانخراط فيها بكل حرية، تساهم بالأساس في الدفاع عن حقوق القضاة المخولة لهم بمقتضى أنظمتهم الأساسية، وخاصة لدى السلطات والهيآت التي تتدخل في القرارات التي تهم القضاة. 8-1- يستشار القضاة من خلال ممثليهم ومنظماتهم المهنية في القرارات المتعلقة بإدارة المحاكم، وتحديد وسائلها، وتوزيعها على المستويين الوطني والمحلي. ويستشارون على النحو ذاته حول خطط تعديل قانونهم الأساسي وتحديد معايير الأجور والرعاية الاجتماعية”.

خامسها: أن هذا الاختصاص الأصيل للجمعيات المهنية للقضاة، هو نفسه الذي تولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تكريسه في تعريفه للجمعيات المهنية للقضاة، وذلك في مذكرته حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بقوله ما يلي: “تحدد الجمعية المهنية تبعا لموضوع قانونها الأساسي الذي يجب أن ينصب على الدفاع عن الحقوق الأساسية والمصالح المهنية للقضاة، ولمرفق العدالة، والنهوض بالتكوين المهني للقضاة، واستقلال السلطة القضائية”.

سادسها: أنه، وفضلا عن هذا الاختصاص، فإن الجمعيات المهنية للقضاة تختص، أيضا، بإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بالنظام القضائي ودعم حقوق المتقاضين بما يضمن حسن تطبيق قواعد العدالة، وهو ما أوصى بضمانه المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر بتاريخ 29-04-2019، تحت عدد A-HRC-41-48، وذلك بقوله: “من المسموح، بصورة عامة، أن يدلي القضاة والمدعون العامون بتعليقات دفاعا عن حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون، أو في إطار المشاركة في أنشطة أو مناقشات تتعلق بالسياسة القضائية أو إقامة العدل في البلد. وينبغي، أيضا، أن يستشار القضاة والمدعون العامون بشأن إعداد التشريعات المتعلقة بمركزهم، وبعمل النظام القضائي على نحو أعم، وأن يضطلعوا بدور نشط في ذلك”.

سابعها: أنه، وتطبيقا لكل هذه المقتضيات، ولا سيما الفصل 12 من الدستور، أبرمت وزارة العدل بتاريخ 08 دجنبر 2021، وبمبادرة من السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، اتفاقية شراكة مع “نادي قضاة المغرب”، وأقرت الوزارة بحق هذا الأخير في إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي تعدها، وذلك بمقتضى مادتها الثالثة التي نصت على ما يلي: “تلتزم الوزارة (..) – بإشراك الجمعية [أي نادي قضاة المغرب] في إبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تعدها الوزارة التي لها علاقة بمجال اختصاصها”.

وترتيبا على كل ما سلف، يتبين بشكل جلي لا يدع مجالا للشك أن الذهاب إلى اعتبار إبداء الجمعيات المهنية للقضاة رأيَها في مشاريع القوانين يشكل مظهراً من مظاهر “حكومة القضاة” هو توصيف خاطئ من الناحية العلمية ويفتقر إلى الدقة المطلوبة في مثل هذا النقاش، بل إنه خطاب ينطوي على بعض سمات الشعبوية التي تقوم على تبسيط القضايا المعقدة وخلق انقسامات وهمية بين مكونات المجتمع، بهدف صرف الأنظار عن النقاش الجاد والحقيقي.

ولقد أثبتت هذه الجمعيات، من خلال مواقفها، أنها تشتغل بجدية ومسؤولية عالية، وأن الآراء التي تبديها في القضايا التشريعية غالباً ما تكون مؤسسة على قراءة دستورية وقانونية دقيقة، وحرصٍ بالغ على صون استقلال القضاء وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن أي خطاب يسعى إلى التشكيك في ممارستها لا يضعفها ولن يثنيها عن القيام بالدور المنوط بها، ولكنه يكشف عن غياب الحجة لدى أصحابه، لأن النقاش الديمقراطي الجاد والمسؤول لا يمكن أن يقوم على مصادرة الآراء والانزعاج منها، بل على احترامها ومقارعتها بالحجة والبرهان وهو ما نعدمه في حالتنا هذه.