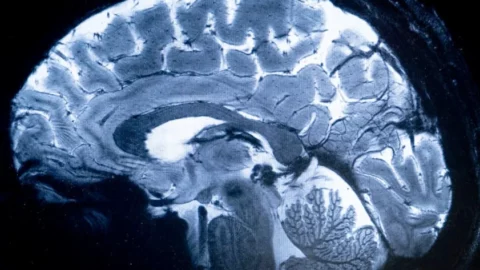

مآسي تدهور الصحة النفسية.. أخصائية: هذه أنواع الاضطرابات التي تؤدي إلى الجرائم

أعادت جريمة مدينة ابن حمد، بكل ما حملته من تفاصيل صادمة، تسليط الضوء مجدداً على ملف الصحة النفسية في المغرب، لا سيما في ظل تواتر جرائم مشابهة ارتكبها أشخاص يُشتبه في معاناتهم من اضطرابات عقلية.

هذه الوقائع، التي باتت تتكرر بوتيرة مقلقة، فتحت نقاشاً واسعاً حول واقع التكفل النفسي، وحدود مسؤولية الدولة والمجتمع، في وقت يُجمع فيه مختصون على أن الخلل لا يكمن فقط في الأفراد، بل في منظومة رعاية تعاني من الإهمال والخصاص.

وفي ظل أزمة صحية صامتة تترجم نفسها عبر العنف، يرى متابعون لهذه الأحداث أن تصنيف الجاني بـ”المختل عقلياً” وإغلاق الملف لم يعد كافياً، داعين إلى إعادة النظر في مكانة الصحة النفسية ضمن أولويات السياسات العمومية.

في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، تعدّد الأخصائية النفسية والباحثة في علم النفس الاجتماعي، بشرى المرابطي، مجموعة من الاضطرابات التي قد تؤدي إلى هذا النوع من الجرائم، والتي تُصنّف حالياً ضمن التصنيفات المعتمدة في الطب العقلي والنفسي، كتصنيف DSM-5 أو التصنيف الأوروبي. وقالت إن مرتكبي الجرائم ينتمون عادة إلى “نوعين من الاضطرابات الذهانية الصعبة”.

الاضطرابات العقلية والجريمة

أما الاضطراب الأول فيتعلق، وفقاً للمرابطي، بـ”الشخصية السيكوباتية”، التي تتميز باندفاع كبير، وعدم تقدير للمخاطر أو إدراك لعواقب الأفعال. وهي شخصية معروفة “بعدوانيتها وتهورها، وتصرفها بعنف عند الشعور بالإحباط أو التهديد”. كما يمكن لهذه الشخصية “التلاعب بالآخرين واستدراجهم للاختلاء بهم، من أجل ممارسة عدوانيتها عليهم”.

وأوضحت الأخصائية النفسية أن هذا النوع من الشخصيات معروف بتكرار الأفعال الإجرامية (ما يسمى بالعود)، وتشكل نسبة كبيرة من نزلاء السجون. بخلاف شخصيات أخرى قد تقوم بأفعال مدروسة نسبياً لتحقيق امتيازات معينة، لكنها لا تعود للفعل بعد تلقي العقوبة.

كما أشارت المرابطي إلى الشخصية الفصامية، التي تتميز بوجود هلوسات سمعية قوية. وأوضحت أن الشخص المصاب، “حين تهاجمه أفكار وسواسية أو أوامر سمعية، قد يرتكب جريمة دون أن يكون واعياً بنتائجها أو مستفيداً منها، بل فقط استجابةً لتلك الهلاوس”.

وأضافت أن الفصامي “يعيش خارج الواقع المادي المشترك، ويعيش في واقع خاص تخلقه له هلاوسه السمعية والبصرية”.

وفي ما يخص جريمة “ابن حمد”، تساءلت الباحثة إلى أي حد يمكن اعتبار الفاعل مضطرباً عقلياً أو نفسياً، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب خبرة طبية دقيقة. وتابعت أنه في حال غياب علامات واضحة للاضطراب العقلي، فقد يكون الجاني مؤمناً بأفكار ما يسمى “المجموعة الساتانيكية”، التي تعتقد بالقوة من خلال القتل والاعتداء، وقد تصل إلى شرب الدم وأكل الأجنة، وهي سلوكات ظهرت، بحسب السلطات، في هذه الجريمة.

وشددت المتحدثة على أهمية التمييز بين الإيمان بأفكار متطرفة منتشرة في المجتمع، كأفكار الجماعات الساتانيكية، وبين الاضطرابات الذهانية مثل السيكوباتية والفصام، التي قد تقود أصحابها إلى ارتكاب هذه الأفعال.

مشاهد العنف بالإعلام

كما توقفت المرابطي عند مشاهد العنف التي عُرضت خلال شهر رمضان على القنوات التلفزية، معتبرة أن لها دوراً في انتشار الجرائم، خاصة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وربطت ذلك بتقرير للنيابة العامة، أشار إلى ارتفاع في منسوب العنف خلال رمضان وما بعده، مشيرة إلى تشابه الجرائم الواقعية مع المشاهد التي بُثت، سواء في الأسلوب أو نوع الأسلحة البيضاء المستعملة.

وخصّت بالذكر سلسلة رمضانية “اتسمت بالإتقان الفني لكنها كانت مشبعة بمشاهد العنف، وقدمت الجناة في صورة أبطال، ما منحهم مكانة وشهرة في السياق الاجتماعي والافتراضي”، حسب تعبيرها.

وأضافت أن السلسلة روّجت لما سمته “القضاء الذاتي”، أي حل المشاكل بشكل فردي عن طريق العنف، دون الإشارة إلى دور الأمن أو القانون، وهو ما يعزز ثقافة العنف ويغيّب مؤسسات الدولة.

وحذرت المرابطي من أن تكرار مثل هذه المشاهد قد يؤدي إلى “تبلد الإحساس” لدى المشاهدين، خاصة الأطفال والمراهقين والأشخاص ذوي القابلية للعنف، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد هذا الأثر الخطير.

وأوضحت المتحدثة أن هذه الدراسات أثبتت أنه حينما يتعرض الفرد لمشاهد العنف “فإن تكرارها، وخاصة مشاهد العنف القوية، قد تُحدث لديه نوعاً من تبلد الإحساس”، مشيرة إلى أن الدراسات “رصدت أنه يرفع من مستوى التفكير في العنف والقيام به لدى مجموعة من الناس المشاهدين، وخاصة لدى الناس الذين لديهم قابلية لممارسة العنف”، مثل الشخصيات التي سبق الحديث عنها، كالشخصية السيكوباتية.

كما حمّلت المسؤولية للقناة الثانية التي بثت السلسلة، معتبرة أنها “لم تلتزم” بما يكفي من أخلاقيات المهنة، ولم تراعِ الأبعاد الاجتماعية والنفسية للسيناريو. وانتقدت نهاية السلسلة التي لم تُجرّم العنف أو تُظهر تدخل الشرطة، بل منحت أدوار البطولة لممارسي العنف، ما رسّخ هذه الصورة في المخيال الجمعي.

واعتبرت أن السلسلة لم تكن في صالح القيم المؤطرة للمجتمع المغربي، بل تهدد التوازن النفسي للناشئة، وتؤثر في سلوكهم كمواطنين في الفضاء العام.

مسؤولية الدولة

وفي هذا الصدد، قالت بشرى المرابطي، الباحثة في علم النفس الاجتماعي، إن نسبة تدهور الصحة العقلية والنفسية في المغرب مماثلة للنسب الموجودة في العالم، لكن الاختلاف هو “في بنيات الاستقبال والمواكبة النفسية والتدخل العلاجي وكل البرامج ذات الصلة”، مشيرة إلى أن “برامج العلاج والسياسات المرتبطة به ضعيفة جداً في المغرب”.

وترى المرابطي أن هذه البرامج تعوقها العديد من الإشكالات من أبرزها “تمثلات المغاربة حول المرض العقلي والنفسي، إذ هناك نسبة ما زالت تؤمن بأن الأمر مرتبط بعالم الغيبيات، وبالجن، أو بالسحر، وهذا طبعاً يحول دون عرض المصابين على العلاج النفسي”.

وقالت إنه حتى بالنسبة للأشخاص الذين أصبح لديهم وعي بأهمية العلاج، وإذا كان لديهم أبناء كبار كما هو الشأن في واقعة ابن حمد، “فإن غالبية المرضى لا يريدون أن يرافقوا أسرهم للعلاج أو الذهاب للمستشفى”. في هذه الحالة، تضيف المتحدثة “تصبح هناك مسطرة إجبارية معقدة، تتطلب تدخل وكيل الملك، الذي يصدر أمراً، بناء على طلب الأسرة، لإيداع المعني بالأمر في المستشفى. وهذه المسطرة معقدة، وصعبة على الأسر”.

كما نبهت المرابطي إلى أن “هناك نقصاً كبيراً في عدد الأسرة بالمستشفيات”، لافتة إلى دراسات في هذا الشأن من بينها “التقرير الصادم الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كشف عن خصاص مهول في البنيات الاستشفائية للصحة النفسية والعقلية”.

يُضاف إلى ذلك قلة عدد المراكز المختصة المنتشرة جغرافياً عبر المغرب، “فهي محدودة جداً، ولا توجد في كل المناطق”. وبالتالي، “قدرة الناس على التنقل إليها ضعيفة، خصوصاً في ظل النسبة الكبيرة من الأسر التي تعاني هشاشة مادية وثقافية بشكل عام”.

ودعت المرابطي الحكومة، في هذا الصدد، إلى مراجعة سياستها الصحية في هذا المجال، وجعل الصحة العقلية والنفسية أولوية، مشيرة إلى أنها “تعتبر للأسف من الأمور الثانوية أمام مجموعة من الأمراض الأخرى، وهذا تم توثيقه في تقارير كشفت تموقع الصحة النفسية في أسفل أولويات السياسة الصحية للدولة”.

كما دعت الأخصائية النفسة إلى مراجعة مساطر نقل المرضى من أسرهم إلى المستشفيات، وتبسيط هذه المساطر لتشجيع الناس على الإقبال على العلاج النفسي، مطالبة في الوقت ذاته بتوفير تغطية صحية حقيقية للأدوية النفسية، لأنها باهظة الثمن، “وليس بإمكان الجميع اقتناؤها”.

وقالت: “صحيح توجد بعض الأدوية المتوفرة في المستشفيات، ولكن في كثير من الأحيان، حين يذهب الناس، يجدون طوابير طويلة، أو تكون الأدوية قد نفدت”.

وختمت بدعوة إلى إنشاء خلايا نفسية داخل المستوصفات بالأحياء، مشددة على دور وزارة الداخلية في التكفل بالمشردين المصابين بأمراض نفسية، ونقلهم إلى مراكز مختصة، واستحضرت تجربة الدولة خلال جائحة كورونا، حين تم احتواء بعض هؤلاء، لكنهم عادوا إلى الشارع بعد زوال الخطر، مما جعلهم يشكّلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين.