في المعنى الآخر لـ “الدين لله والوطن للجميع”.. حرية الرأي كمدخل للصراع الديمقراطي

الأولوية الوطنية عند الإسلام السياسي

كان يمكن أن نولي الاهتمام للأهم فقط: وضعنا التاريخي كشعوب قابلة للإبادة. ونصوِّب نظرنا نحو غزة لنفهم معنى الصناعة العسكرية والتكنولوجيا والإدارة الوطنية التي تقيدنا في دور المتفرج، فنوغل في فهم معنى التنظيم الإداري، ومفهوم الدولة والحرية وأدوارها في الابتكار، ومن ثم القدرة على الدفاع عن النفس وتحقيق علاقات سياسية وتحالفات لتوازن الرعب.

لكن يبدو أن الحداثة السياسية البدائية هي المحدد لجلِّ الفاعلين في أقطار البلاد ما بعد كولونيالية، وذلك باختلاف المشارب والأيديولوجيات. فيخرج علينا الحزب الإسلامي وسط التقتيل والصمت ليذكرنا بضرورة الدفاع عن الدين كلّه، أو الجزء الذي يهمه في ذلك الدين. أي الذي يبني من خلاله قوته الصغيرة وسط الدولة الصغيرة: ذلك الدّين الذي جرّبه في تمكينه من العمل السياسي عبر بضعة مقاعد نيابية. لا يغير شيئًا من خطابه قبل الأزمة وبعد الأزمة وحتى وسط الإبادة.

هذا حال رجل السياسة الذي خوصص الدّين كما فعلت من قبله الدولة. وبخوصصته ذلك الدين حصره في تربيته وتراثه الذي لم يراجع منه إلا الشيء القليل، رغم زخم الفلاسفة ورجال الدين الذين لم يجدوا مكانًا وسط مشروع الإسلام السياسي، أو رفضوه رفضا. ثم وظّفه في أولويات تنظيمه وتكتيكاته القريبة المدى التي تحسب الأشياء وسط زمن الدولة الوطنية الجامدة، وليس المقبلة ذات الرؤية التغييرية والمختلفة عن اليوم.

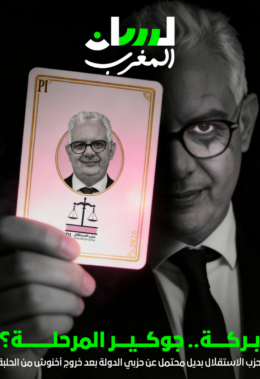

في المغرب، وفي عز الانهيار الحضاري والأخلاقي الذي ترسمه لنا القوى الكبرى مثل إسرائيل التي تجتاح دولا وشعوبا تتحدث باسم “الله”، لم يجد وزير إسلامي إلا امرأة تصغره سنًا وتنقصه تنظيمًا سياسيا مدافعا عن حقها، ليوجه لها الاتهام ويدعو الدولة لتحقيق “العدالة” عبر سجنها.

فهي في نظره تمرغ وجه الخالق في الوحل أكثر مما يفعلُه تخلف “الأمة” والإبادة الصهيونية. لو شاء، لاستحضر الوزير السابق وأعضاء تنظيمه “الإطار الوطني” لهذا الموقف. وقد يجد في السنّة أو “السياسة الشرعية” حجة لكسر الصمت عن “المنكر” الداخلي في مقابل السياسة الخارجية. فبالنسبة له كذلك، “تازة أولى من غزة”.

الإسلام السياسي كمستثمر في قضايا وأجندة الصراع الوطني

لم يأتِ الوزير السابق بجديد حين طالب بتدخل النيابة العامة. ولم يبتكر أبناء حزبه شيئًا حين دافعوا عنه قائلين: “وإذا كانت النيابة العامة قد استندت على القانون من أجل تحريك المتابعة وقررت الاعتقال، فلا ينبغي أن يقع اللوم على المواطنين الذين طالبوا بتطبيق القانون كما يطالب بتطبيقه الجميع في قضايا الرشوة والفساد واستغلال النفوذ” (السيد عبد العالي حامي الدين، 22 غشت 2025).

كلا الطرفين ـوهما في الواقع طرف تنظيمي واحدـ يوظفان نفس التقنية الحزبية البراغماتية القديمة: خلق واستثمار القضايا(entrepreneurs de causes) ، أي قضايا محرِّكة لخطابهم السياسي في أفق التمثيل، أو القدرة على التمثيل داخل المؤسسات.

فليست فلسطين هي من ستمكّنهم اليوم من بناء قوة خطابية وهم يطمحون لولوج انتخابات وُعدوا أنها ستكون “نزيهة” مقارنة مع 2021. المرور عبر فلسطين، أو الاكتفاء بالصمت تجاه غزة، لا يعني سوى استغباء جمهورٍ يدرك جيدًا أن الحزب الإسلامي كان طرفًا مباشرًا في التطبيع حين كان في الحكم، أياً كانت التبريرات. فلا بد من الرجوع إلى القضايا “الأخلاقية الكبرى” التي شكلت القاعدة الخطابية الأولى.

ليست مسألة الإبادة، أو الديمقراطية، أو الحرية والتغيير، وليس مدخل الصناعة والتحديث، ما يمكِّن أحزاب الاستقرار من بناء ثالوثها المحدد للحركة السياسية: المعارضة (opposition)، الخطاب والمشروع (totalité)، الهوية والوعي (identité) (تورين، 1965)؛ بل العودة الدائمة نحو “الجوقة الأولى” المؤسسة لتنظيم الإسلام السياسي الحديث. أي الذي نسي أصولًا يمكن إيجادها وسط المشروع الاشتراكي، أو في الوطنية المقاوِمَة للاستعمار، حيث كان الدين حاضرا عبر باب مناهضة الظلم بدلاً من مطاردة المظاهر والمعتقد باسم “النظام العام”.

وهو يدعم الوزير السابق في دعوته لتحريك النيابة العامة ومن ثم الاعتقال، يوظف مقال السيد عبد العالي حامي الدين، نظرة غير متجانسة من الخطاب الحقوقي والخطاب السياسي الردعي ليدافع عن حق المواطنين “أن يطالبوا بتدخل القانون بواسطة المؤسسات المكلفة بإنفاذه، وهذا من صميم المواطنة الحقة”.

فالأمر المرتبط بالذات الإلاهية عنده يدخل في باب دفاع “الأمة عن ثوابتها ومقدساتها”. فكيف يصالح من يدافع عن حقوق الإنسان بين ما هو فردي وما هو ثابت ومقدّس؟

الاختيار يكون سهلا في ممارسة السياسة التي تعمل على تهميش الحقوقي لصالح الموقف الأيديولوجي: يعود التكوين الدعوي السياسي إلى الواجهة ليتوافق ببرودة مع التضييق على الحرية، وعدم إيجاد أي إشكال في سجن من خولت له نفسه المس ب”الثوابت والمقدسات”. وإذا كان الأمر يتعلق بالرِّدَّة، يذكرنا الكاتب بوعيد “العقاب الشديد في الآخرة”، بعد قراءة متنورة واجتهاد ينقِذ من دعاة العقاب الأرضي!

كما أن مقالة الكاتب تجتهد عبر طرح بعض المقارنات مع الغرب لإظهار دفاع هذا الأخير عن المقدسات بدلا من الحرية. لكن لو أرادت فعلًا المقالة الاستفادة من الحرية كمفهوم عند الغرب، لوظفت قبل كل شيء الأفكار التنويرية الإسلامية والعربية دون حاجة أصلًا إلى استقدام أمثلة ضعيفة تخضع لسياقات لا يعرف عنها الفاعل الإسلامي في الواقع الغربي شيئًا (هنا يمكن استحضار إغلاق حدود الشمال الإمبريالي التي تمنع في جزء كبير من التعرف على واقع السياسة والحياة الاجتماعية عند الغرب الذي يتحول إلى صورة وغالبا ما تقابل تلك الصورة واقع الإسلام السياسي بدول الشمال والذي يظل بعيدًا عن تمثلات الإسلام السياسي في دول ما بعد الاستعمار وإغلاق حدود شنغن، وذلك موضوع).

الديمقراطية بدل العلمانية، مدخل لمناهضة العقاب في قضايا الرأي

فهل ينتبه الفاعل الحقوقي الإسلامي لمشاريع فلاسفة مثل الجابري وأركون وحنفي ممن قاربوا السياسة الحديثة من مداخل إسلامية؟

وماذا تبقى من الإرث السلفي الأول حيث تم تقديم عدد من الحلول غير الجزرية في قضايا الحريات، كما الحال في كتابات الفاسي، عبده والأفغاني؟ وهي المشاريع التي ترفض العلمانية كنزعة وكاصطلاح، معوِّضة إياها بمصطلحي الديمقراطية والعقلانية، كما هو الحال عند الجابري.

فهذا الأخير المنتمي لجغرافيتنا وتاريخ صراعنا السياسي، عبّر من خلال أركيولوجية معرفية أن الدين، منذ عهد الرسول (ص)، كان حاضرًا في تشكيل الدولة، لكنه في ذات الآن ترك كل أمور الحُكم والقضاء وتدبير الصراع (بما فيه تولي الحكم بعد الوفاة)، بل والقوانين كلها للناس باعتبارها “شؤون الدنيا”.

وهو الأمر الذي تفرع عنه، منذ فجر الإسلام، الاختلاف الذي يرفض الإسلامي السياسي النظر إليه وتفسيره: التقسيم السياسي الحاد بين الشيعة ومعاوية، بين الخلافة والمُلك، بين المذاهب والطوائف، بين حياة البدو والمدينة، بين القضاة والسلاطين.

فلا معنى للاستناد من جديد، داخل فضاء السياسة الحديثة، إلى الآيات، لأنه لكل آية مقابلُها، ولكل حديث شريف نقيض من نفس الأحاديث لدى الفرقة الأخرى، أو لدى الدين الآخر، أو في البلد الآخر.

أما في مجال البحث والفكر والتأريخ، فللحديث والسّنّة مجالهما الرحب في إسناد المشاريع الفكرية، من باب الصراع الفكري لا من باب إغلاق النقاش والاجتهاد باسم خصوصية “العالم العربي الإسلامي” الذي يعج بالتناقضات والاختلافات والتجارب.

فمُوهِمٌ من يعتقد أن التعاطي مع مسائل الحريات والرأي ـ بما فيه المقدس ـ سيكون بنفس الصيغة من تجربة دستورية لأخرى، من حكومة معتزلية أو رُشدِية إلى حكومة وهابية أو بعثية، وسط نفس نطاق “العالم العربي الإسلامي”.

أما خطاب الخصوصية والثوابت الذي يوظفه حزب الإسلام السياسي مثل العدالة والتنمية، فهو لا يختلف في شيء عن خُطَب الخصوصية المُوظَّفَة من طرف كل نظام حكم في المنطقة في لحظات الأزمة السياسية : فهو ينهل من نفس تقنيات الغلق وخنق الحريات وسط لحظة سياسية كان ينبغي للسياسي الديمقراطي والمعارض عمومًا أن يسطع فيها برفض كل أشكال القمع والتسلط والسجن من أجل الرأي، كشرط أساسي لتباري الخطابات والمشاريع السياسية التي ستمكننا من القطع مع سلبيات الانحطاط والتسلط والاستعمار.

في المعنى الآخر لـ “الدين لله والوطن للجميع”

لا نَطرح، بغرض التجريح، النقاش مع الإسلاميين ممن ينادون بسجن ومعاقبة من يعبِّر بطريقة تخالفهم الرأي (بما فيه الرأي حول ما يعتقدونه ثوابتا)، بل نُذكِّر بخُصوصية الإسلام السياسي كمسار وحركة وفكر داخل المجتمع المسلم والوطن المتحرك.

كما يبرز الأنتروبولوجي يوسف بلال أن ظهور الإسلام السياسي عبْرَ أحزاب خاصة هو في حد ذاته برهان على “سيكولارية” (sécularisation) المجتمع، بمعنى كارل شميت. أي أنه دليل على انحصار الدين السياسي في أحزاب محددة وتراجعه داخل سلط المجتمع. واعتبر ذلك عودة سليمة للديني إلى إطاره الفردي والخاص (بلال، 2011).

وفي هذه الخلاصة دعوة لرؤية المجتمع المتحرك القادر على فتح مجال السياسي لما كانت عليه السياسة في مختلف الأزمنة بعالمنا الإسلامي: أي تجربة “أنتم أعلم بأمور دنياكم” (حديث شريف).

هذا المدخل يمكِّننا من التأكيد مجددًا على القراءة التنويرية للدّين السياسي، التي يمكن بسهولة أن نجد فيها ما يناسب المرحَلة من تأطير العمل الجماعي صوب الأهم: الدفاع عن هوامش الحرية ونقلها للمركز، رفض عنف السُّجون، التوجه نحو التغيير الديمقراطي، وإعطاء نموذج إنسان الجنوب القادر على مجابهة المستقبل القاتم الذي تستبيح فيه قوى الشمال والاستعمار دماء ومقدرات وطاقات الجنوب.

ولعل الجابري ذكّرنا مرارًا بأن الدين ليس عائقًا إلا إذا تمكَّنت من السيطرة على تفسيره قوى مناوِئَة للديمقراطية والعقل. بل أرجَع القفزة الأوروبية الأولى، أي الإصلاح الديني الذي حققته المسيحية البروتستانتية مع فاعلين دينيين وسياسيين مثل لوثر (1483 ـ 1546) وكالفين (1509 ـ 1564)، إلى تفاعلهم مع ما حققته ترجمة القرآن في أوروبا على يد إنسانيين لاهوتيين في نفس الحقبة (سويسرا سنة 1543 مثلًا). أي عبر اكتشاف دين ومجتمعات إسلامية يغيب في تنظيمها السياسي كهنة وكنيسة يتوسطون بين الله والإنسان، عكس الوضع الأوروبي في القرون الوسطى. فتحققت تلك الدعوة عبر الإسلام، من أجل العودة للوضع المسيحي ما قبل قيام الكنيسة (الجابري، 2014، ص 79).

فإذا كان الإسلام قد دعا لإقامة الدولة (أي الحث على طاعة الرسول وأولي الأمر)، فهو لم يشرِّع ولم يفصِّل ولم يعرِّف ولاية الأمر، بل تركها للتشاور والتفاوض والصراع الدنيوي الذي غالبا ما شابه العنف منذ البدايات. فقد عايَش المسلمون انقلاب الخلافة ملكًا، بل واندثار الدولة أحيانًا، ووقوع الاستعمار ثم مقاومته أحيانًا أخرى، ناهيك عن الانفصالات على مستويات عدة.

وبهذا المعنى، تكون الرَّجة الفكرية الإنسانية في أوروبا، التي سُمِّيَت “علمانية”، في حد ذاتها معرفة وترجمة لما كان عليه الحال في طبيعة السياسة في أجزاء كثيرة من كتَّاب المسلمين ومن فلسفاتهم وترجماتهم وأنماط حياتهم السياسية. أي القنطَرة التي أعادت المسيحية ومعها أوروبا إلى الرُّوح الأول: “أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله” (إنجيل).

فشعار “الدين لله والوطن للجميع” لم ينبت في لحظة النهضة العربية للقرن التاسع عشر، بل له تاريخ أبعد: في القراءة الإسلامية للتراث عند الفلاسفة والمتكلمين منذ القرن الثاني عشر، خاصة القراءة الرُشدية. وله تاريخ في النهضة الأوروبية قادما من تنوير إسلامي للدين الأوروبي (أو عودة للمسيحيات والأديان السابقة)، وليس في الأمر أي إقصاء لباقي المشارب الإصلاحية التي نهلت منها النهضة الغربية.

بالنسبة للجابري، لقد “كانت النزعة الإنسانية في الفكر الأوروبي ـالتي ازدهرت في القرن السادس عشر، والتي تعتبر بمثابة الأرضية الفكرية التي أسست لحركة الإصلاح الديني والنهضة الأوروبية عمومًاـ انعكاسًا مباشرًا لتأثر المفكرين الأوروبيين، ابتداءً من القرن الثاني عشر، بالثقافة العربية الإسلامية ونظرتها إلى الإنسان بوصفه أرقى المخلوقات (…) استوحى (الإصلاح الديني) ما تميزت به العقيدة الإسلامية من إسقاط للخطيئة الأصلية بتوبة آدم، وبنفي كل وساطة بين الله والإنسان وتأكيده أن “الإيمان” هو وحده الرابطة التي تربط بين الله والمؤمنين، وأنه لا كهنوت في الإسلام” (الجابري، 2014، ص 64 ـ 65).

فبدلًا من إرجاع مقولة “الدين لله والوطن للجميع” لمكرم عبيد باشا ـ وهي في الواقع وُجدت كشعار شبه شعبي في خطابات سياسيين ومفكرين كثر، منهم سعد زغلول، وسط مجتمعات كالمجتمع المصري المشكَّل من أقليات دينية تعيش وسط المسلمين، كان يمكن إخضاعُها لجزء من التاريخ الإسلامي نفسه، وبالتالي إلغاء مسألة “الاستثناء المغربي” أو “واقعنا المختلف”. فهي مقولة نجد أثرها في فكر ابن رشد أو في الممارسة القبلية للسياسة المتنوعة وفي النظم السياسية المختلفة التي مرَّ بها المسلمون وجرَّبوها. وهي بهذا المعنى مقولة تتماشى تمامًا مع الدين.

في معنى حقوق الإنسان

بالعودة إلى مقال السيد عبد العالي حامي الدين الذي يرفض في النهاية تعريف عبد الله العروي للحرية، فهو لم ينتبه في كتاب العروي نفسه لتأصيل الحرية عند العرب والمسلمين والتي يجد لها المؤرخ المغربي حضورا بعيدا عن كل سلطة سياسية عند الشعراء مثلا وفي حياة البدو وقانون العشائر وذلك منذ كتابات ابن خلدون على الأقل (العروي، 1993). فبطبيعة الحال لن يتوافق موقف الإسلام السياسي، الذي يدافع عنه حزب العدالة والتنمية، مع موقف العروي الذي يطمح إلى استنبات الحداثة بما هي صناعة غربية لدى بلدان مثل المغرب، رغم كل التراكم الذي قدّمه العروي في جرد إمكانيات التوافق من خلال آلية الدولة والسياسات العمومية.

فنظرة العروي تقوم على تجريد المفهوم من إطاره التاريخي، لأنه ينطلق من المفهوم في زمنه الأصلي (الغرب بالنسبة للحرية)، ويضيف: ” فمسألة الحرية مطروحة باستمرار في جميع الأحوال والظروف، وطرحها المستمر هو أكبر ضامن لتحققها التدريجي” (العروي، 1993، ص. 107). فدعوة العروي إلى طرح قضايا الحرية باستمرار، وبغض النظر عن أي تحديد أو حدّ لها، لا يوازي أبدًا النظرة الملجِمة للحريات، فردية كانت أو جماعية.

من هذه الزاوية، وبغضّ النظر عن اللحظة التاريخية الحسّاسة وسط تكتل الضغط الاستعماري الخارجي، الذي لم يُلجم أعضاء الحزب من الدعوة إلى تدخل السلطة لسجن امرأة بحجة المسّ بالمقدسات، فإن الدفاع عن حرية التعبير أمام السجن يصبح تمرينًا أساسيًا لكل ديمقراطي وطامح إلى تغيير الوضع، بما فيه وضع الاستلاب ومخاطر المستقبل أمام قوى التسلط والغزو.

فالترابط وثيق: لا مستقبل دون رفض واقع القمع وكل مسؤول عن ذلك القمع، بمن فيهم المعارضة التي تدعو في نهاية المطاف إلى استمرار قمع الحريات، والتي يعبّر عنها جزء من أحزاب الإسلام السياسي.

أما الأمثلة التي يقدّمها السيد عبد العالي حامي الدين حول وضع الحرية في دول الغرب تجاه مواطنيها ـ أي في البلدان الديمقراطية التي تمارس أيضًا الاستعمار، فهي لا تعكس حالة هذا النقاش داخل تلك المجتمعات.

يمكن أن نذكر هنا حتى دولة مثل إسرائيل، التي تمارس الإبادة ضد شعب أعزل، ومع ذلك لا تلجأ حتى في ظل الحرب إلى قوانين من نوع “الثوابت والمقدسات” التي تفضي إلى سجن مواطنيها عندما يختلفون مع ثوابت كتابهم. فلا بد من التمييز بين الداخل والخارج عند الحديث عن “الغرب”. فشيء هو السياسات الخارجية الفاشية لهذه الدول، وشيء آخر هو طريقة تعاملها مع حرية التعبير الخاصة بمواطنيها.

كان يمكن أن نختم المقال بخلاصات الجابري حول حرية التعبير في الإسلام، وحول ضرورة إقرار “حقوق الإنسان” بما هي حقوق “عامة” وليست خاصة بمجتمع معين (الجابري، 2014، ص. 173). لكن من الأنسب أن نذكّر بخاتمة العروي ما دام النقاش حول الحرية هو جوهر الصراع الراهن، وهي الأساس في مواجهة المضايقات التي قد تطال أي حزب سياسي اليوم، بما فيهم حزب الوزير السابق الداعي لسجن من عبَّر عن رأي. ومن مصلحة الجميع أن يتبنّوا الدفاع عن كل فرد أو جماعة تُودَع السجن باسم الخصوصية أو المقدّس:

“وإذا تحول المجتمع إلى تنظيم غير انساني حيث يختفي من الاذهان مفهوم الحرية، ماذا يقع؟ يقع ما وقع مرارا في التاريخ: يبزغ فجر الطوبى التي تصور اوضاعا مناقضة للواقع المعاش. أن الحرية قد تنفى من الواقع ومن المجتمع، لكنها لا تنفى أبدا بالمرة من التاريخ، حيث في استطاعتها دائما أن تلجأ إلى الخيال. والخيال ينخر الواقع، يوما بعد يوم، باستمرار وبعناد، حتى يأتي على أساسه ويطيح به. فتلج الحرية من جديد، وبصخب، حيز الواقع والمجتمع”، (العروي، 1993، ص. 108).

المراجع

• محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، مركز دراسات الوحدة العربية، (الطبعة الثانية)، 2014

• عبد الله العروي، مفهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، 1993.

• يوسف بلال، “الشيخ والخليفة: السوسيولوجيا الدينية للإسلام السياسي بالمغرب”، منشورات طارق، 2012 (2011، الطبعة الفرنسية)

• Alain Touraine (1965), Sociologie de l’action, Éditions du Seuil