ديناميكية احتجاجات الشباب: من اندفاعة الانطلاق إلى سرعة الانحسار

تثير الديناميكية الأخيرة لاحتجاجات شباب “جيل زد” في المغرب أسئلة عميقة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الجيل الجديد والسياسة، وبكيفية تفاعل الدولة مع موجات التعبير الاجتماعي الجديدة. كيف نفهم هذا الاندفاع القوي إلى الشارع، يليه خفوت سريع في وتيرة الحراك؟ هل نحن أمام احتجاج عادي أم أمام انتقال إلى مرحلة أخرى من أشكال التعبير السياسي؟ يأتي هذا المقال كمحاولة لتتجاوز الانطباعات السريعة نحو تحليل يربط بين التحولات المجتمعية والدلالات السياسية للحراك الشبابي.

تُظهر الدراسات الحديثة في علم السياسة أنّ الحركات الاحتجاجية تمر عادة بدورات من الصعود والانحسار، وهو ما عبّر عنه المنظّر الأمريكي سيدني تارو بمفهوم “دورة الاحتجاج”. تبدأ الموجة عادة باندفاع عفوي مصحوب بابتكار تكتيكي كبير، تقوده فئات جديدة غير مؤطرة، قبل أن تدخل في مرحلة الخفوت بفعل مجموعة من العوامل: تشبّع الأشكال التعبوية، تطور ردّ الفعل الرسمي، وغياب التنظيم الذي يحوّل الزخم إلى فعل سياسي مؤسَّس.

وفي الحالة المغربية، شكّلت موجة “جيل زد” ترجمة ملموسة لهذه الدورة. فقد انطلقت من الفضاءات الرقمية، عبر منصات مثل “ديسكورد” و”تيك توك” ، حيث تمكّن الشباب من تجاوز وسائط التنظيم التقليدية التي فقدوا الثقة فيها، واستطاعوا تحقيق تعبئة غير مسبوقة في سرعة انتشارها وفي لغتها وأسلوبها.

غير أنّ هذه السرعة ذاتها كانت أحد أسباب التراجع اللاحق؛ فالتكتيكات المبتكرة حين تُستنسخ على نطاق واسع تفقد عنصر المفاجأة، وتُصبح قابلة للاحتواء عبر مزيج من الإجراءات الأمنية والتواصلية والقانونية. وهكذا، برزت محدودية التنظيم الشبكي العفوي عندما غابت البنية القادرة على تأطير المطالب وصياغتها في أفق تفاوضي أو سياسي واضح.

من جهة أخرى، جاء تفاعل الدولة مع الحراك على نحو مزدوج. فبعد أيام محدودة من الصرامة الأمنية والارتباك، تم الجمع لاحقا بين إجراءات ضبط محدودة ورسائل تهدئة حملت وعودًا بالإصلاح وتسريع بعض البرامج الاجتماعية. هذا المزيج بين الوعد والضغط ساعد على احتواء التوتر مؤقتًا، لكنه لم يبدّد الإحساس العام بغياب معالجة حقيقية للأسباب البنيوية للاحتقان. إذ ما تزال الهوّة واسعة بين انتظارات الشباب وبين استجابة السياسات العمومية، خصوصًا في ما يتعلق بالتشغيل، والتعليم العمومي، والعدالة المجالية ومحاربة الفساد.

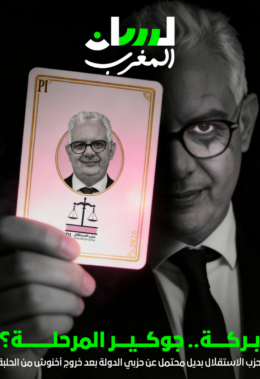

لكن الأهم هو ما أفرزته هذه المرحلة من مؤشرات سياسية مقلقة حول اتجاه الدولة في تدبير علاقتها بالشباب. فبدل الاستثمار في إصلاحات بنيوية من مثل إصلاح الفضاءات الوسيطة – الأحزاب، النقابات، الجمعيات – بما يعيد الثقة في أدوات التمثيل الديمقراطي، جرى اللجوء إلى مقترحات من قبيل تشجيع ترشيح الشباب المستقلين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ورغم أن هذا التوجه يبدو في ظاهره انفتاحًا ديمقراطيًا، فإنه في العمق يعكس محاولة لامتصاص الغضب ومنح أمل رمزي مؤقت دون إصلاح جوهري للنظام التمثيلي. بل إنه قد يكرّس لدى الشباب مزيدًا من القناعة بعدم جدوى الانخراط في الأحزاب، ويعزز فكرة أن الفعل السياسي لا يتحقق إلا عبر المبادرات الفردية العابرة، في حين أنّ الأحزاب وهيئات الوساطة هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي قادر على تحويل المطالب الاجتماعية إلى سياسات واقعية.

إنّ تشجيع الاستقلالية الفردية خارج الإطار الحزبي، في غياب إصلاح داخلي للأحزاب نفسها، لا يوسّع المشاركة بقدر ما يُضعف الثقة في مؤسسات الوساطة، ويُعمّق أزمة التمثيل التي هي أصل المأزق الحالي.

وإذا أضفنا إلى ذلك تآكل الثقة في المؤسسات الرسمية وتراجع الأمل في الحراك الاجتماعي، يمكن فهم موجة الاحتجاج كأعراض لمتغير أعمق في الوعي الجمعي: انتقال من المطالبة بالتغيير السياسي إلى المطالبة بالكرامة المعيشية والاعتراف بالقدرة على التأثير.

جيل “زد” لا يحمل مشروعًا أيديولوجيًا تقليديًا، بل يعبر عن حاجة إلى فضاء عام أكثر شفافية وعدالة ومشاركة. إنه جيل يرى في الاحتجاج وسيلة للتعبير عن الوجود والكرامة أكثر منه أداة للإطاحة أو التصعيد. غير أن هذا الشكل من الوعي لا يقل خطورة أو عمقًا، لأنه حين لا يجد أفقًا مؤسساتيًا يحتضنه، يتحوّل إلى لا مبالاة سياسية أو إلى موجات غضب يصعب احتواؤها.

لقد كشفت هذه التجربة عن حدود “الإدارة التكتيكية للأزمات” القائمة على امتصاص الغضب بدل تفكيك أسبابه. فالمشكل لم يعد أمنيًا أو ظرفيًا، بل بنيويًّا يرتبط بنمط إنتاج الثقة في الدولة ومؤسساتها. لذلك فإنّ القراءة السليمة لما جرى تستوجب تجاوز منطق “تهدئة الشارع” إلى بناء سياسة تواصلية تشاركية تعيد الاعتبار إلى الوسائط السياسية والاجتماعية. بدون ذلك، سيظل كل هدوء مؤقتًا، وكل انحسار مقدمةً لموجة قادمة قد تصبح عصية على الاحتواء.

إنّ التجربة المغربية الأخيرة مع احتجاجات “جيل زد” لم تكن حدثًا معزولًا، بل حلقة ضمن مسار طويل من التعبيرات الاجتماعية المتعاقبة والمتواصلة، تعبّر جميعها عن خلل بنيوي في التوازن بين تطلعات المواطنين وقدرة الدولة على تلبيتها.

إن تجاهل هذه الرسائل المتعددة، والاكتفاء بإجراءات رمزية أو ترميمية، مثل فتح باب الترشيح في وجه المستقلين بدل إصلاح النظام الحزبي والتمثيلي نفسه، لن يكون سوى تأجيلٍ لأزمة أعمق. المطلوب اليوم رؤية سياسية تُعيد الاعتبار للعمل الجماعي المنظم، وتمنح الشباب موقعًا فعليًا في القرار، بدل الاكتفاء بإشارات رمزية لا تصمد أمام اختبار الواقع.

فالرهان الحقيقي ليس فقط في خفوت موجة احتجاجية أو استمرارها، بل في تحويلها إلى وعي مؤسِّس لإصلاح ديمقراطي شامل يعيد الثقة في السياسة كأداة للتغيير لا كمجرد مسرح للتنفيس. حينها فقط يمكن القول إنّ الدروس قد استُوعبت، وإنّ المغرب يسير نحو تجاوز “دورة الاحتجاج” إلى “دورة الثقة والمشاركة”، وهي الخطوة التي تميّز المجتمعات الحيّة عن تلك التي تكتفي بإدارة الأزمات المتكررة التي تحولت في بعضها إلى كوابيس مدمرة.