دروس الاتفاق السعودي الباكستاني

في السياسة، كما في الجغرافيا، لا تقع الزلازل لأننا نريدها، بل تقع لأن صفائح عميقة تحرّكت طويلا تحت السطح ثم وجدت لحظة الانفجار.

هكذا أقرأ الاتفاقَ الدفاعيّ المتبادل بين السعودية وباكستان. فهو ليس خبرا عاديا في نشرة مكتظّة بالتوترات، بل علامة على انتقال استراتيجيّ في خرائط النفوذ: الخليج ينظر وراء ظهره، وواشنطن تتراجع عن صورة “المظلّة الموثوقة”، و”جنوب آسيا” يصعد من هامش المتلقي إلى مرتبة شريك يُعهد إليه تعريف الأمن الإقليمي.

فما الذي وقع بالضبط؟

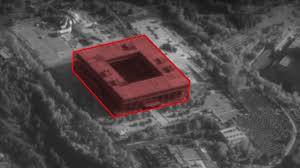

في أشهر قليلة، رأى الخليجيون ما كان ممنوعا حتى على الخيال: قصفٌ إيرانيّ غير مسبوق على دولة خليجية، ثم ضربة إسرائيلية في قلب الدوحة على مرمى حجر من أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة.

القاعدة التي قيل طويلا إنها “شهادة ضمان”، كشفت حدّها العمليّ: تستطيع أن توفّر لوجستيكا وقدرة ردعٍ لحسابات واشنطن، لكنها لا تمنع حليفا لواشنطن من قصف حليف آخر لها.

عند هذه العتبة النفسية بالذات، يصبح مفهوما أن تبحث الرياض عن شراكة ردعية إضافية، وأن تعثر عليها في إسلام آباد، البلدِ المسلم السنّي، والقوة النووية الوحيدة في هذا المجال، وصاحبة إرث طويل من العمل المشترك مع المملكة في التدريب والانتشار والمساندة التقنية.

لغة الاتفاق كما جرى إعلانه واضحةٌ في رمزيتها: “أيّ اعتداء على أحد الطرفين يُعدّ اعتداء على الطرفين”.

العبارة قد لا تعني، قانونيا، مظلّة نووية صريحة، ولا تعاقدا من نوع “الناتو”، لكنها تُقفل فجوة السياسة بين ما كان يجري عمليا منذ عقود وما يُكتب اليوم على الورق.

هي ترقية لمستوى العلاقات من تعاونٍ قطاعيّ متفرّق إلى معادلة ردعٍ معلنة، تتضمن، وفق التصريحات المتداولة، التكوين، والتجهيز المشترك، ونقل التكنولوجيا، وربما توسيع حجم الوجود البشري والعسكري الباكستاني في المملكة.

معادلة لا تُفهم خارج سياقين متوازيين:

أولا، تآكل مصداقية “الضمانة الأمريكية” منذ هجمات 2019 على مواقع شركة أرامكو السعودية، مرورا بإشارات متناقضة في عهدي رئيسين أمريكييْن (ترامب وبايدن)، وصولا إلى عجز واشنطن عن منع ضربة على عاصمة تستضيف قيادتها المتقدّمة في المنطقة.

ثانيا، التوتر الهندي، الباكستاني الذي بلغ خلال الربيع الماضي عتبة قصف متبادل للبنى العسكرية خلال أربعة أيام متتالية، قبل تهدئة هشّة.

حين تضع هذين السياقين فوق خريطة واحدة، تفهم لماذا يُقلق الاتفاق نيودلهي، ولماذا يراه محللون في باكستان “نقطة تحوّل”. فهو يمنح إسلام آباد سندا سياسيّا وردعيّا وهي تتعامل مع خصمٍ نوويّ مجاور، ويُطمئن الرياض بأنها لا تقف عارية أمام سيناريوهات اللايقين الأمريكي.

لكن الاتفاق يفتح الباب على تساؤلات عملية:

كيف ستُدار حساسيّات السعودية المتنامية مع إيران في ظلّ التقارب الهشّ بينهما؟

وكيف ستُوازن الرياض بين تعميق الشراكة مع خصمِ نيودلهي التاريخيّ وبين علاقة سعودية–هندية تُوّجت بزيارات متكرّرة واستثمارات متبادلة؟

ثم ما الحدود الفعلية لعبارة “العدوان على أحدهما عدوانٌ على الآخر” حين تتعلّق بأزمات على تخوم كشمير أو على حدود أفغانستان حيث لطالبان حساباتٌ لا تُشبه حسابات باقي العواصم؟

المؤكد حتى الآن هو أن باكستان لم تعد مجرد متلقّ للدعم المالي عند الأزمات، بل طرفا يُناط به دورٌ في معادلة ردعٍ خليجية أوسع، بما قد يمتدّ إلى تعاون صناعيّ وعسكريّ وتبادل تكنولوجيات حسّاسة.

ومن زاوية الرياض، يُحرّر هذا التموضعُ القرارَ الأمنيّ من أحادية المزود الأمريكيّ، ويمدّ السعودية بخبرة قتالية ولوجستية باكستانية مجرّبة، بينما تُبقي على قدرة المناورة بين الهند والصين والولايات المتحدة.

هل يعني ذلك مظلة نووية سعودية “مشتراة” من باكستان؟ الأرجح لا. لا شيء في النصوص المعلنة يسمح بهذه القفزة، والرياض، المنضوية في معاهدة عدم الانتشار النووي، تبدي حذرا قانونيا وسياسيا.

لكن “الردع” لا يكون نصا فقط؛ بل هو أيضا إدراك وتوقعات. ومجرّد اندماجٍ دفاعيّ معلَن مع دولة نووية يبدّل حسابات اللاعبين الآخرين، وعلى رأسهم إسرائيل التي تعيش نشوة “حرية الضرب” في الإقليم، وإيران التي تحسب أيّ حشد عسكريّ سعوديّ بعيون مضاعفة، وتركيا ومصر اللتان تريان في باكستان شريكا طبيعيا حين تتراجع اليد الأمريكية أو تتردّد.

ماذا يمكن أن تقول لنا هذه الصفقة عن زمننا نحن؟

إنها تقول بوضوح إن زمن الاعتماد الأحادي على مظلة خارجية قد انتهى عمليا، حتى إن استمرّ خطاب الطمأنة. وتقول إن التحالفات تُبنى اليوم على “قابلية الأداء” لا على الشعارات. ومن يستطيع أن يدرّب ويُنتج ويُنقل التكنولوجيا ويملأ الفراغ بسرعة، هو الشريك.

تقول هذه التطورات أيضا إن الدول التي تمزج بين القوة الديمغرافية والخبرة العسكرية والصناعات الدفاعية تُصبح عملة صعبة في سوق الأمن الإقليمي. أمنك جزء من اقتصادك السياسيّ الخارجيّ، ومن تنويعك المورّدين، ومن قدرتك على أن تكون شريكا لا زبونا.

ثم إن الاتفاق يعرّي وهما شائعا في المنطقة، يفيد أن “تطبيعا” واسعا أو “مشاريع كبرى”، تكفي بذاتها لشراء الاستقرار. والواقع أن الحرب على غزة، ثم الضربة الإسرائيلية في الدوحة، كشفت أنّ الاستقرار نتيجةُ توازن ردعٍ ونسق أمن إقليميّ، لا نتيجة استثماراتٍ فقط.

من هنا، يمكن فهم سرعة التئام العرب والمسلمين بعد ضربة الدوحة، وحديث مجلس التعاون الخليجي عن تفعيل آليات دفاع مشترك، وتوجّه الرياض إلى تثبيت ركيزة دفاعية خارج المظلّة الأمريكية. هو منطق “شبكات الأمان” المتعددة، لا قفص الاعتماد الواحد.

بالعودة إلى الملف الهنديّ، على الرياض أن تقنع نيودلهي بأن التحديث الدفاعيّ مع باكستان ليس على حساب مسار استثماريّ وسياسيّ يتقدم معها بقوة، وأن “المعادلة السعودية” قاعدتها المصلحة المتوازنة لا الانحياز.

وعلى إسلام آباد أن تفصل، بأقصى قدرٍ من الذكاء الاستراتيجي، بين التزاماتها الخليجية وتوتراتها مع الهند، فلا تُستدرج إلى صدام بالوكالة، ولا تُغريها السياسةُ الرمزية بإعلانات أكبر من القدرة والنية. التعقّل هنا ليس ترفا، لأن أيّ انزلاق في جنوب آسيا سيعيد تشكيل أولويات الخليج فورا، وسيختبر صدقيّة كلّ هذا البناء الجديد.

أما سؤال “المظلّة الأمريكية” فلا معنى للهروب منه. واشنطن باقية كلاعب مركزي، قوات وقواعد وعقود تسليح وملفاتُ طاقة وممرات بحرية…

لكن صورتها كضامن أوحد تكسّرت على صخور الوقائع. لذلك، لا غرابة إن رأينا طبقات جديدة من الاتفاقات الثنائية بين دول الخليج وقوى إقليمية مسلمة (باكستان، تركيا، مصر)، تتعايش مع شراكات أمريكية–أوروبية–آسيوية.

هذه ليست “قفزة ضد الغرب”، بل إعادة توزيع لعناصر الأمان.

في الخلاصة، الاتفاق السعودي الباكستاني ليس رسالة إلى طرف واحد، وإن حمل في توقيته صدى الدوحة وارتباك واشنطن. بل هو قبل كل شيء إعلانُ نضجٍ لمدرسة أمنية خليجية تدرك أن زمن الشبكات حلّ محلّ زمن الأحادية، وأن قيمة الحليف تُقاس بما يمكن أن يضعه على الطاولة في لحظة الاختبار، تدريبا، وتصنيعا، وتكنولوجيا، وردعا.

بالنسبة إلينا في المغرب، الدرس واضح: ابْنِ ميزان قواك بجهدك، ووسّع هوامشك بتحالفات قابلة للقياس، ولا تعتمد في أمنك الحيويّ على نوايا أحد، مهما كان خطابه مطمئنا أو سجّاده الدبلوماسي أرجوانيا.