الملك الإنسان.. حقيقة عتيقة

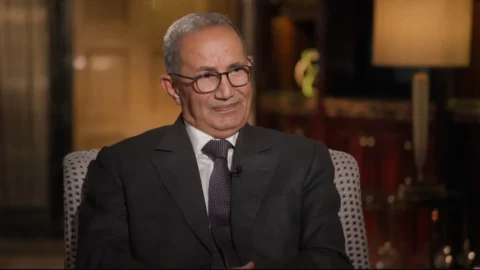

في مساءٍ ناعم من مساءات “بهدوء” التي تقدّمها الصديقة فاطمة الإفريقي، جلست عتيقة بنزيدان تحكي حكاية تليق بالروايات العالمية: يتيمة منسية على هامش الزمان، انتشلها ملك البلاد من ملجأ الأيتام ليجعلها فردا من أسرته الرمزية، بل لتتحول لاحقا إلى ما يشبه الابنة بالتبنّي داخل أروقة القصر.

لكن، ومع دموع التأثر التي جرفت المشاهدين، بقي سؤال غائر في القلب: من هو هذا الملك الذي رَقّ لعتيقة حتى حملها بيديه، ووضعها على طريق التعليم والرعاية والعناية، بينما في الوقت نفسه كانت آلاف العائلات المغربية تئن تحت وطأة الرعب، والاعتقال، والصمت القسري؟

الحكاية كما روتها عتيقة، بصدق مؤلم وشحنة وجدانية نادرة، تمثل أول رواية مكتملة لشخص عاش داخل القصر، لا بصفة رسمية ولا بحكم المصاهرة أو النسب، بل فقط لأن الحسن الثاني قرّر ذلك.

كانت اللحظة المؤسسة للحكاية بسيطة: زيارة غير معلنة لميتم في مدينة طنجة بداية الستينيات، وعتيقة ذات العامين لم تخترها عين الملك كما لن تختارها نساء القصر كما حصل مع غيرها من المكفولين، بل بادر الملك بنفسه إلى حملها، وقال لوالدتها التي لم تلدها، السيدة ياسمين، مبدّدا تردّدها، عبارة: “أنا من أردتها لك”.

منذ تلك اللحظة، وُلدت الطفلة عتيقة من جديد، كما تقول، والملك نفسه من اختار لها هذا الاسم الذي يدلّ على القديم والنفيس. لم تعد مذاك مجرد يتيمة، بل ابنة حقيقية، لها اسم اختاره الملك شخصيا، ومدرسة داخل القصر، وأطباء، وسفرٌ للعلاج، واحتضان لا ينقطع.

قصة لا يمكنك أن تنصت إليها أو تتخيّلها بعيدا عن المشهد المغربي، حيث تتقاطع الحقيقة مع الذاكرة، والرواية مع السلطة، ولا تكفّ شخصية الحسن الثاني عن استدعاء التأمل.

ها نحن اليوم، أمام شهادة حية، غير مسبوقة في عمقها العاطفي ورصانتها السردية، تقدّمها الشاعرة والكاتبة عتيقة بنزيدان، التي حلّت ضيفة على برنامج “بهدوء” في واحدة من أكثر الجلسات الحوارية تأثيرا.

قصة عتيقة، كما روتها بهدوء دامع للصديقة الأنيقة فاطمة الإفريقي، ليست مجرّد سرد ذاتي لطفولة نُزعت من رحم الفقر والعزلة، ووُضعت بيد الصدفة في طريق قصر ملكي، بل هي كشف نادر لوجه مختلف من وجوه الملك الحسن الثاني، ذاك الذي نُحت في الذاكرة الجمعية بصفته ذلك الصارم، المخيف، والعقل المدبّر لسنوات الجمر والرصاص.

ها هي عتيقة، اليتيمة التي ألقتها أمها في حضن ملجأ طنجة، تخرج علينا لتقول: كان الحسن الثاني أبا، وراعيا، ومربّيا، ومنقذا.

من الطبيعي أن تثير مثل هذه الشهادة جدلا وتناقضا، بين الناس وداخل ذهن كل منهم، إذ كيف يمكن للعقل المغربي أن يتصالح مع هذه الازدواجية؟ كيف لملك أن يكون في الآن نفسه باعثا على الخوف، وعلى الطمأنينة؟ قاسيا في سياساته، وحنونا في رعايته؟ أن يشرف على أعقد تفاصيل تدبير الدولة، ثم يجد وقتا ليتابع رسائل بناته بالتبني، ونتائج دراستهن، ويقترح عليهن مسارات التعليم والعمل؟

قد يبدو الأمر غير منطقي في الظاهر، لكن التأمل في مثل هذه القصص يفتح الباب لفهم أكثر تركيبا للسلطة، حين تختلط بالشخصي؛ وللتاريخ، حين لا يروى من زواية واحدة. وهنا بالضبط، تبرز أهمية ما قامت به عتيقة. لقد قدّمت للذاكرة المغربية وجها نادرا للحسن الثاني، وجها عاريا من الخطابة، غير مدهون بالمجد، ولا يستدعي العظمة بقدر ما يصرّ على الإنسانية.

رواية عتيقة تقول لنا ببساطة: في ذلك الملك الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، كان هناك قلب يحنّ لطفلة لم يخترها أحد، فاختارها هو، ووضعها بنفسه في حضن من سيصبح عائلتها الجديدة.

إنها لحظة سينمائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكنها حقيقية، وموثّقة، تنبض بتفاصيل الواقع أكثر مما تفعل مخيلة كاتب روائي.

هذا الوجه لا يُلغي الآخر، ولا يجوز أن يطغى عليه. فذاكرة المغرب لا تزال مثقلة بالشهادات المريرة، وبالتقارير، وبالسجون، وبالأحكام، وبالأصوات التي خُنقت، والدموع التي لم تجد من يمسحها.

هي نفسها الذاكرة التي جعلت الابن، الملك محمد السادس، يستدرك المأساة بخلق “هيئة الإنصاف والمصالحة”، في ما يشبه الاعتراف بثقل الظلم، وضرورة جبر الضرر.

ومع ذلك، فإن قوة هذه الشهادة لا تكمن في أنها تنفي أو تبرر أو تدافع. قوتها أنها تضيف، تعقّد، توسّع مجال الإدراك. وتجعلنا ننتبه إلى أن صورة الملك ليست مجرد وظيفة سياسية، بل هي تركيبة بشرية، مليئة بالتناقضات، لا يمكن فهمها إلا بالإنصات لكافة الحكايات، حتى تلك التي تبدو كأنها لا تنتمي للسياق العام.

قد لا يتفق الجميع مع عتيقة في وصفها للحسن الثاني بأنه كان “على حق” في كل ما فعل، أو في تبريرها لأحداث سياسية دامية بدعوى تعرّضه لمحاولة اغتيال، لكن لا أحد يستطيع أن يشكّك في صدق ما روته، ولا في نظرة عينيها، ولا في انكسارات صوتها، ولا في طريقتها في الإمساك بالذكريات، كمن يخاف أن يفلت منها شيء.

لقد منحتنا هذه الشهادة، بفضل صدق الضيفة وهدوء المضيفة، فرصة نادرة لنرى ما وراء جدران القصر، لا من باب الفضول، ولكن من أجل أن نفهم: ما الذي يجعل الملك ملكا؟ هل هو القانون؟ أم السلطة؟ أم الخوف؟ أم تلك اللحظات الصغيرة التي يتخذ فيها قرارا يغيّر مصير إنسان؟

في قصة عتيقة، نكتشف أن الحسن الثاني لم يكن مجرد صانع قرارات كبرى، بل كان أيضا صانع مصائر صغيرة. ولعل هذه هي أعقد المفارقات التي يمكن أن تتركها السلطة وراءها: أن تُبكي الناس وتمنحهم الأمل، أن تَحكم وتَحنّ، أن تكون حاكما وإنسانا في آن واحد، دون أن يحجب أحد الوجهين الآخر.

وفي مغرب اليوم، حيث أصبحت صورة الملك القريب من الناس، العطوف، المتابع لتفاصيل المواطنين، أمرا مألوفا في عهد محمد السادس، تبقى قصة عتيقة استثناء ساطعا في عهد والده.

استثناء لا يدعونا إلى النسيان أو التنكر، بل إلى الإنصات. لأننا بحاجة إلى كل الروايات حتى نفهم. ولأن سرديات القصور، حين تخرج من أفواه “بناته”، وليس من محاضر الشرطة والمحاكمات أو منشورات المعارضين، تقول شيئا لا يقوله أحد غيرهن.

عتيقة بنزيدان لا تنتمي لأي تيار. لا تمثل جهة، ولا تحمل أجندة. هي فقط تحكي. تُفرغ ما ظلّ حبيس القلب لسنوات، وتمنحنا، من حيث لا تدري، مادة للتفكر.

الملك الذي حكم المغرب بالحديد والنار، هو نفسه من اختار اسمها، وقرر أن يرسلها للعلاج، وتابع نتائجها الدراسية، وسألها عن مشاريعها في الحياة، بل ورافقها في قرارها بالزواج والعمل…

عجيب أن يتسع رجل واحد لكل هذا التناقض.

وإذا كانت الصدف شاءت أن تخرج علينا عتيقة بقصتها الملهمة عشية حلول الذكرى 26 لعيد عرش محمد السادس، لا نملك إلا أن نستدعي صورة “الملك الإنسان” كما بدت في تلك الحكاية، لنُعبّر عن أملنا في أن تكون هذه اللحظة محطة لطيّ الصفحات المؤلمة، والعبور إلى عهد تتقدّم فيه المصالحة على المعاقبة، ويعلو فيه صوت التآزر على صدى الزنازين.

فلعلّ ما يحتاجه المغرب اليوم، هو تجديد الروح التي تسكن السلطة، روح تنصت لوجع الناس، وتُحافظ للعرش على وهجه الأخلاقي كحاضن للجميع، وسند للضعفاء، ومنارة تنير دروب المستقبل.