الملكية قدرُنا

تحلّ اليوم ذكرى ثورة الملك والشعب، وهي محطةٌ ليست ككلّ المحطات في الذاكرة الوطنية، لأنها لم تكن مجرّد انتفاضة ضد الاستعمار، بل كانت لحظة نهوض حقيقي للشعب، وإعادة ميلاد للملكية.

لم يكن تقديرنا خاطئا عندما فكّرنا في استغلال هذه المناسبة لطرح الذكرى في سياقها أهم ما عرفته، أي تجديد تلك العلاقة وذلك التعاقد بين المغاربة ومن يحكمهم، بعد الزلزال الذي ضرب هذا التعاقد في بداية القرن العشرين، وفشل السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ في الوفاء بأهم مقتضياته: حماية الاستقلال والسيادة الوطنيين.

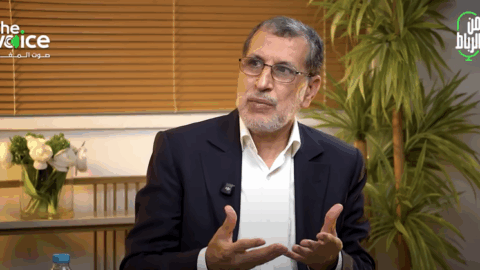

قمنا بهذا الاختيار، ووجّها الدعوة إلي واحد من أكثر المؤرخين نشاطا وجرأة على استنطاق التاريخ المعاصر للمغرب، وهو المؤرح امحمد جبرون، والذي أكد أن 20 غشت 1953 هي تلك اللحظة التي اختار فيها الراحل محمد الخامس أن ينحاز إلى الشعب، وتحديدا إلى نخبة مدينية وطنية حديثة، ليضمن للعرش امتدادا جديدا، مختلفا عمّا عاشته الملكيات العربية الأخرى التي تهاوت واحدة تلو الأخرى بعد الاستقلال.

لا يمكن أن تُفهم هذه اللحظة التاريخية إلا إذا وضعناها في سياق أطول وأعمق، سياق العلاقة الفريدة التي نسجها المغاربة مع الملكية منذ أن عرفوا الدولة فوق هذه الأرض.

فالمغاربة لم يعرفوا في تاريخهم الحديث غير النظام الملكي، بدءا من الممالك المورية قبل 2500 سنة، مرورا بالدول الإدريسية والمرابطية والموحدية والمرينية، ثم السعديين والعلويين.

كان دائما هناك ملك، أو أمير، أو سلطان، يتربّع على قمة الهرم. لكن هذا الوجود لم يكن عبثيا ولا من باب الخضوع، بل كان وفقا لتعاقد واضح، وفهم عميق لخصائص المجال المغربي، في أبعاده الجغرافية والاجتماعية والتاريخية.

فالمغاربة، كما يفسّر الأستاذ امحمد جبرون، لم يختاروا الملكية لأنهم شعبٌ “مولع” بالولاء، بل لأن سيرورة التاريخ أنتجت لديهم حاجة موضوعية إلى رمز جامع، وشخص “محايد” قبليا، وإلى “مقدّس” يحكمهم.

لقد بحثوا منذ زمن بعيد، عن هذا “المقدّس-المحايد”، فكان هو الملك، بعدما ظهرت الحاجة إلى أمير متميّز عن باقي القبائل والأسر، ووجدوا في النسب النبوي الشريف صكّ شرعية لا يقبل الجدل، فكان خيارهم منطقيا وعمليا، دينيا وزمنيا، في الوقت ذاته.

من هنا نفهم كيف أن حتى السلالات التي لم تكن شريفة، لجأت إلى اختلاق النسب الشريف لتضمن استمرارها. فالشرعية السياسية في المغرب تماهت مع الأصل النبوي، وصار الانتساب إلى آل البيت شرطا لازما للملك، دون أن يكون المغرب شيعيا بالضرورة.

والدولة العلوية التي تحكم المغرب منذ أربعة قرون قامت على هذه الركيزة، لكنها أضافت إليها شرعية ثانية: شرعية مقاومة الغزو الأجنبي وحماية البلاد من الفرقة والتمزق.

هذا الإطار الذي اختاره المغاربة لحياتهم السياسية، احتوى لحظات الشدة كما الرخاء، فعلى مرّ القرون الأخيرة، لم يكن الصراع على السلطة يوما، صراعا بين الشعب والملك، بل بات ينحصر، عندما يحدث، بين أفراد الأسرة أو بين أجنحة المخزن.

فقبيل الحماية، كان النزاع الذي أنهك البلاد محصورا بين الإخوة من البيت العلوي. وحين دخل الاستعمار، وضاق صدره بمواقف وسلوك السلطان محمد بن يوسف، لم يفكّر المحتلّ في التغيير إلا من داخل الأسرة نفسها، فعمل على تنصيب ابن عرفة. لكن القرار الحاسم للشعب، كان أن يربط مصيره بمصير السلطان الشرعي بموقفه وليس ببيعته أو أصله فقط، في مواجهة سلطات الحماية.

هنا تتجلّى أهمية لحظة “ثورة الملك والشعب” على نحو دقيق. فهي لم تكن مجرد استعادة لشرعية مهدّدة، بل كانت لحظة مؤسِّسة لعرش بملامح مدينية (حضرية) حديثة صاغتها الحركة الوطنية عبر بنية اجتماعية–فكرية تشكّلت في المدن، من مدارس ومعاهد وجمعيات وصحف ونخب قانونية وتجارية ودينية متداخلة، التفّت حول السلطان محمد الخامس ونجحت في تحويل الرأسمال الرمزي للملكية إلى مشروع سياسي جامع.

لكن التاريخ لم يتوقف عند ذلك. فبعد الاستقلال، دخل المغرب مرحلة صراع داخلي بين الملكية وأحزاب الحركة الوطنية، صراع غذّته من جهة طموحات أمير شاب متطلّع إلى السلطة المطلقة، ونزعة يسارية وتقدمية رافضة للنظام الملكي.

في تلك اللحظة الحاسمة، كان على الحسن الثاني أن يعيد هندسة التحالفات، فاستعاد الملكية إلى حضن القرى والبوادي، وجعل الفلاح المغربي هو حارس العرش بعد أن كان أهل المدن هم الذين حموا محمد الخامس، كما يسجّل الأستاذ جبرون نفسه.

لقد أعادت هذه الاستراتيجية التوازن للملكية، وسمحت لها بالصمود أمام عواصف العقود اللاحقة. واليوم، كما يوضح جبرون، نعيش حالة غير مسبوقة من الإجماع حول الملكية. والخطر على بقاء واستقرار الملكية، لا يأتي من الشعب، بل من بعض من يزعمون خدمتها فيما هم يضعفونها، مثلما فعل أوفقير في سبعينيات القرن الماضي أو الكلاوي قبل الحماية.

الشعب المغربي، في نهاية المطاف، هو الذي أنقذ العرش من المخزن نفسه، وهو الذي تشبّث بمحمد الخامس وأعاده من المنفى، وهو الذي وفّر للملكية شرعيتها الكبرى، وبالتالي لم يعد هناك أي مجال لتوظيف ورقة التخويف من الشعب لكبح أي تطلّع إصلاحي عند الملك.

تفرض هذه الحقيقة استنتاجا حاسما: لا أفق إصلاحي في المغرب إلا عبر الملكية. فهي الإطار الجامع، وهي الضامن للاستقرار، وهي الحاضنة التي تحمي وحدة البلاد.

لكن، وفي المقابل، فإن هذه الشرعية وهذا الإجماع التاريخي يضعان على عاتقها مسؤولية ثقيلة: أن تقود بنفسها ثورة جديدة، ثورة ملك وشعب، لا ضد المستعمر هذه المرة، بل ضد الفساد والزبونية والركود.

لقد سمّى محمد الخامس هذه الثورة المنتظرة بـ”الجهاد الأكبر”، الجهاد الذي لم يبدأ قطاره بعد. واليوم، بعد أن رسّخت الملكية شرعيتها التاريخية، وبعد أن حسمت معركتها من أجل البقاء، لم يعد أمامها إلا معركة واحدة تستحق أن تُخاض: معركة بناء الدولة الحديثة العادلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الكرامة والمساواة.

إن قدر المغرب هو ملكيته، لكن مستقبل المغرب مرهون بالكيفية التي ستترجم بها هذه الملكية شرعيتها التاريخية إلى إصلاحٍ عميق يفتح أبواب الغد.

فالملكية ليست قدرا جامدا، بل مشروعا متجددا، لا يحيا إلا إذا جدّد نفسه، ولا يستمر إلا إذا لبّى انتظارات شعبه.