الشعب وملعب الدولة

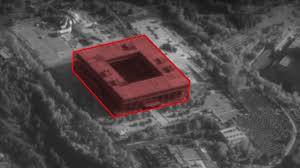

لم يكن ما تابعناه ليلة الجمعة 5 شتنبر 2025 في مركب مولاي عبد الله الجديد بالرباط، في أول تدشين له بعد إعادة البناء، مباراة عادية ولا حدثا رياضيا فقط؛ بل كان مرآة عاكسة أظهرت لنا بوضوح، كيف يمكن للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن تحوّل فضاء شعبيا بامتياز، إلى صالون نخبوي مغلق.

لسنا ضد الاستثمار في الكرة، ولا ضد احتضان التظاهرات القارية والدولية، ونتمنى لمنتخبنا الوطني أن يفوز بكأس العالم بعدما بلغ نصف نهايته؛ لكن الذي يحبّ بلاده حقا، يصارح مسؤوليها ولا يضلّلهم.

أن يكون لنا ملعب من الطراز العالمي فهو أمر يحملنا على الفخر والسعادة، بل نتمنى لو يكون لنا بدل الملعب الواحد عشرة، لكن واجبنا في هذه المهنة أن نبحث عن مكامن النقص والخلل، وندقّ الجرس، وننبّه بهدف التحسين والتجويد والتدارك.

وفي مقابل الأشياء الإيجابية العديدة التي تحققت مع هذه المباراة، أولها وأهمها التأهل لنهائيات كأس العالم، ثم افتتاح ملعب عالمي، هناك رسائل غاية في السلبية لابد من الوقوف عندها والدعوة إلى تداركها قبل أن يفوت الأوان.

لم أكن يوما مشجعا رياضيا. لا في المدرجات ولا في المقاهي. لكن الذاكرة لا ترحم. وبينما كنت أتابع المباراة وأصدائها، عادت لتضعني وجها لوجه مع صديق طفولتي، الذي كان يحكي لنا، ونحن في القسم الثاني ابتدائي، مغامراته شبه الأسبوعية لاقتحام أسوار المركب الرياضي مولاي عبد الله، لمتابعة مباريات الجيش الملكي، فريقه المفضّل.

كانوا أطفالا ومراهقين ينطلقون من تمارة صباح المباراة، متجهين نحو المركّب الرياضي مشيا على الأقدام، يواجهون القوات العمومية في الطريق أحيانا، ثم يحتشدون عند الأسوار.

بعد كل “نزال”، كان ينجو من ينجو، ويُصاب من يُصاب، ويُعتقل من يُعتقل. لكن في النهاية، كانت هناك فرجة. وكانت هناك مباراة تصلنا شحنتها حتى من خلال ملخصات “العالم الرياضي” مساء الأحد.

كان اللاعب المغربي حينها يأكل العشب، بدافع حماس جمهور صادق، فوضوي أحيانا، لكنه جمهور حيّ.

أما اليوم؟ فالمشهد بدا ناعما حدّ الغرابة. تذاكر بأسعار تبدأ من مئة درهم، أي ما يعادل يوميْ عمل أو أكثر بالنسبة لملايين من المغاربة، قبل أن يتضاعف سعرها عدة مرات في السوق السوداء، وشرط غير مكتوب بامتلاك سيارة حتى تضمن الوصول إلى المنطقة المحيطة بالملعب، حيث غابت وسائل النقل العمومي تماما. بينما كانت الحافلات العمومية قبل أيام قليلة، تختفي من شوارع الرباط، لأن السلطة تخصصها لنقل جمهور الهوامش لملء مدرّجات الملعب أثناء تنظيم الكأس الإفريقية للإناث.

فوق ذلك، صار حضور المباراة يتطلّب احترام “بروتوكول” غير منصوص عليه، لكنه بات حاضرا في التفاصيل الصغيرة: لباس أنيق، أكسسوارات لامعة، هواتف “آيفون” مرفوعة للتوثيق والتقاط السيلفيات، لتكتمل صورة “الجلسة” وكأنها حفل خاص أو عرض أزياء مصغّر أكثر منها مباراة كرة قدم.

والنتيجة كانت صادمة: مباراة كرة بلا جمهور كرة. الحضور بدا أقرب إلى جمهور مهرجان راق، بلا ذلك الصخب، ولا تلك الحماسة التي اعتدنا أن تنفجر من أعماق المدرجات.

هناك نكتة لا تخلو من ايحاء ابتكرها المزاج الشعبي: اللاعب الجديد نائل العيناوي أتى ومعه جمهور والده، في إشارة إلي جمهور رياضة كرة المضرب التي كان والده يونس العيناوي أحد أساطيرها المغربية.

الدليل على أن العقل الذي خطّط وحضّر لمباراة الجمعة فكّر ف يكلّ شيء إلا في عموم المغاربة، هو ما اكتشفناه جميعا عبر الشاشات التلفزيونية. حتى الحقّ في صورة جميلة نستهلكها في بيوتنا ومقاهينا غاب عن الأجندة. وفي مقابل الأرائك المريحة و”بوفيهات” المحمّر والمجمّر التي عِرضت أمام عدسات المؤثرين، لم تجد القناة التلفزيونية المتخصصة غير “طاولة مقهى شعبي” كي يلتئم حولها الضيوف للتعليق على المباراة.

إن ما لوحظ على خلفية هذه المباراة من شرخ اجتماعي واضح، لم يكن مجرد مصادفة أو تحوّل عفوي في الذائقة الاجتماعية. إذ لم يحدث أن قررت الجماهير الشعبية بين عشية وضحاها أن تتخلى عن مدرجاتها، أو أن تتنكر لطقوسها الكروية المتوارثة.

ما جرى هو ثمرة سياسات.

سياسات طاردة للفقراء، ممنهجة، ومدروسة، ناعمة وخشنة في آن واحد، تبدأ من هدم البيوت وترحيل الأحياء، وتنتهي باستدعاء المؤثرين وإغراق المنصات الرقمية بمشاهد البذخ والتبذير والترف…

سياسات أعادت تعريف “الملعب” من فضاء شعبي مفتوح ويعكس نبض الأحياء والهامش، إلى منتوج فاخر لا يلج أبوابه إلا من توفرت فيه شروط القدرة الشرائية، أو حظ الحصول على دعوة، والامتثال لمعايير الذوق الطبقي الجديد.

نوعان اثنان لا ثالث لهما من المغاربة حضروا مباراة 5 شتنبر 2025: الميسورون والمحظوظون المقرّبون.

كان بالإمكان تعويض مباراة تلك الليلة بسهرة للفنان كاظم الساهر، أو أمين بودشار، وكأن الدولة التي عجزت عن ضبط العنف والشغب والاحتجاج في الملاعب، اختارت الحل الأبسط والأقسى: إقصاء الفقراء من الأصل، لأنهم عند البعض فوضويون وهمجيون، وقطع الطريق أمامهم ليظل “المنتوج” نظيفا، أنيقا، وهادئا، ولو على حساب الروح الحقيقية لكرة القدم، والغاية الممكنة من الرهان على الرياضة، أي تعزيز التماسك والتلاحم الوطنيين.

بينما أنا أتأمل هذه المؤشرات، كانت رسائل صديق آخر، والذي زار المغرب خلال عطلته الصيفية ثم عاد إلى أمريكا، تترصّدني في تلك اللحظة.

كنت قد تركتها “نائمة” في هاتفي حرصا على قراءتها في متّسع من الوقت، حتى وجدت نفسي أفتحها لأزيد من عذابي.

صديقي عاش في بلدان مختلفة بحكم عمله، وكلما عاد إلى المغرب خرج بصدمة أكبر من مستوى التوحش وتوسيع الفوارق الذي يعانيه المغاربة.

شرح لي صديقي هذه المرة بكثير من الاقتناع المستند إلى التجربة، أن الصورة النمطية التي نحملها عن أمريكا ليست دقيقة. فالبلد الأكثر ليبرالية ورأسمالية في العالم لا يتخلى عن مواطنيه ويتركهم نهبا لوحوش السوق والمضاربين كما نفعل نحن.

حدثني عن تفاصيل يومه العادي: لم يشتر سيارة رغم أنه أب لأطفال صغار، لأن النقل العمومي يكفي. مدارس أبنائه توفر وجبة الغذاء مجانا. فضاءات الرياضة والقراءة واللعب مجانية وموجودة في كل حي. حتى بعد جائحة كورونا وارتفاع التضخم، أقرّت الولايات برامج دعم اجتماعي مباشر، بعضها تصرف شيكات شهرية للأسر حسب دخلها.

كان صديقي يصف لي بلدا رأسماليا، لكنه يعرف أن السوق لا يمكن أن يحل محل الدولة، أو يعفيها من مسؤولية ضمان حاجيات المواطن الأساسية بما فيها الفرجة والترفيه.

بينما نحن، في المغرب، نسير في الاتجاه المعاكس: الدولة تتراجع خطوة بعد أخرى عن مسؤولياتها، وتترك المواطن في مواجهة السوق وحده، بدءا من التعليم والصحة وانتهاء بحضور فرجة كروية كلّفت البلاد الملايير، وتركت تذاكرها في الأخير نهبا للمضاربين، كأني بهذه الدولة تبيع “الساورت” لرأسمال لا نعرف أصله ولا فصله.

وحتى ونحن نستعدّ لمشاريع رياضية كبرى، ونبشّر بأن كرة القدم ستكون رافعة للتنمية ورأسمالا رمزيا للمغرب، نُقصي الفقراء من قلب اللعبة.

الدار البيضاء، مدينة الشعب بامتياز، أُقصيت من الرهان الاستراتيجي ببناء ملعب جديد خارج ترابها، فيما تُرك ملعبها التاريخي خارج حقيبة الاستثمارات التي حوّلت ملعب الرباط إلى معلمة عالمية في وقت قياسي.

والرباط، بملاعبها الأربعة، صارت محمية الأغنياء المحاطة بسياسات طاردة للبسطاء، من لم يرحل “بخاطرو” سيتمّ ترحيله بالهدم والبيع القسري للبيوت.

وإذا بالمفارقة تصرخ: المفروض أن الأحياء الشعبية والهامشية هي الخزان الحقيقي للشغف الكروي والمواهب.

لكننا، بدل أن نفتح الملعب للناس، نغلقه في وجوههم. بدل أن نجعل الكرة وسيلة لتأطير المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية، نحولها إلى سلعة محاطة بالحواجز الاقتصادية والاجتماعية، وبالشرطة والحراس المتنكّرين في هيئة “المضيفات” و”الستيوارد”.

هذا ما يجعل خطاب “المغرب بسرعتين”، كما ورد في خطاب العرش الأخير، يطفو من جديد.

خطاب رسمي يقول شيئا، وسياسات تفعل عكسه.

خطاب يتحدث عن التماسك، وقرارات تعمّق الهوة بين مغرب الأثرياء ومغرب الفقراء.

إن ما تابعناه في مباراة الجمعة ليس مجرّد صورة عابرة. بل هو إنذار بأننا إذا واصلنا تفريط الدولة في واجباتها الاجتماعية، سنجد أنفسنا أمام وطن بلا صحة عمومية، وبلا تعليم عمومي، وبلا نقل عمومي، وبلا ملاعب شعبية…

أي باختصار دولة بلا شعب، ووطن يتحول فيه كل شيء إلى بضاعة.

كرة القدم ليست ملعبا جديدا ولا مدرجات برّاقة فقط. بل هي امتحان سياسي واجتماعي في العمق.

هل نريد مجتمعا موحّدا بالفرجة المشتركة؟ أم طبقات متباعدة يراقب بعضها بعضا من خلف الحواجز بكل ما يمكن أن نتخيّله من حقد وضغينة؟

على الدولة أن تدرك أن الانسحاب من مسؤولياتها ليس خيارا، بل خطأ استراتيجي يهدّد التماسك الوطني.

والمطلوب اليوم ليس المزيد من “التبرجز” بطريقة “العكر فوق الخنونة”، بل استعادة معنى الدولة الاجتماعية التي توفر الحد الأدنى للجميع: صحة، وتعليم، ونقل، و… فرجة مجانية أو رخيصة، متاحة للجميع.

لسنا ضد الاستثمار ولا ضد الطموحات الكبرى. لكن لا تنمية بدون عدالة اجتماعية. ولا كأس عالم يساوي شيئا إن كان الشعب يُقصى من مدرّجاته.

إنها لحظة حاسمة لوقف انسحاب الدولة.

لحظة للعودة إلى بديهيات بسيطة:

الوطن ليس شركة، المواطن ليس زبونا، والدولة ليست تاجرا.